目次

[非表示]

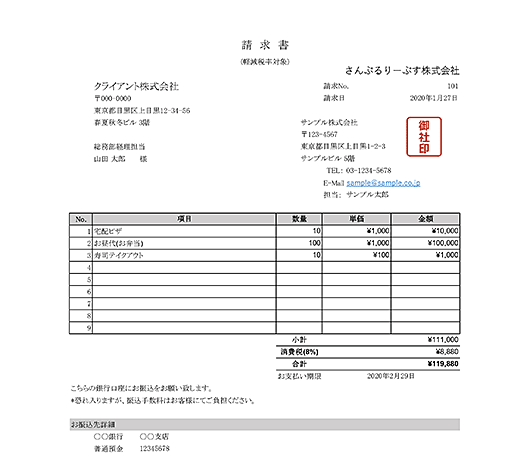

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。請求書を作成する際には、発行日を記載することが望ましいとされています。なぜなら、取引先にとって請求書の発行日は債務が確定した日を表すためです。この記事では、請求書の発行日を決める方法や発行するタイミングについて解説します。他にも、請求書を再発行する際の対応や、インボイス制度に必要な書類などについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

発行日の記載がないと、請求対象の取引が分からないなど、受領側での混乱につながる可能性があるため、記載するのが望ましいといえます。

請求書は発行しなければならない?

請求書とは、商品を販売したりサービスを提供したりした際に、契約内容に応じて取引先へ対価を請求するために発行される書類です。このとき、必ずしも請求書を発行しなければならないと法律で義務付けられている訳ではありません。しかし、一般的に企業同士の取引においては請求書が作成・発行される場合がほとんどです。なぜなら、請求漏れや契約に対する認識の相違など、トラブルが発生するのを予防するためです。請求書を発行すべき理由

先述したとおり、請求書の発行は義務ではありません。しかし、発行すべき理由があります。ここでは2つの理由を解説します。税法上の証憑書類となるため

請求書は、取引や契約が成立したことを立証できる書類です。税法上の証憑書類であるため、税務調査が入った場合に証明書として提出できます。また、トラブルがあった際の「裁判の証拠書類」としても提出可能です。請求書には、入金額と支払い期日が記入されているため、金銭の流れを明確に管理できるためです。トラブル防止のため

請求書を発行しておくと、金額や支払い時期などに齟齬があり、トラブルが発生したときの証拠になります。「注文したものと違う商品が到着した」「事前に決めたサービスと異なる」など、認識違いによるトラブルが発生することもあります。口頭では「言った・言わない」の問題が生じるため、書類に残すことが重要です。請求書の発行日を決める方法

請求書の発行日は、請求書を発行した日付そのままではなく、取引先の締め日や納品日に合わせるのが一般的です。企業同士の取引の多くは掛売方式であり、一定期間に発生した取引をまとめて締め日に請求します。そのため、実際に取引が終了した日ではなく、債権が発生する日である締め日や納品日を請求書の発行日とするケースが多く見られます。【請求書送付先の企業が月末締めだった場合】| 納品日:12月15日請求書の発行日:12月31日 |