目次

[非表示]

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。インボイス制度によって、企業はさまざまな変化への対応が求められます。中でも、領収書はインボイス制度によって変更点があるため、制度に合わせた対策が必須です。本記事では、インボイス制度における領収書の変更点や役割、必要な対策について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度とは何か

まずは、インボイス制度の特徴についてみていきましょう。インボイス制度とは仕入税額控除の適用条件に大きな影響がある制度

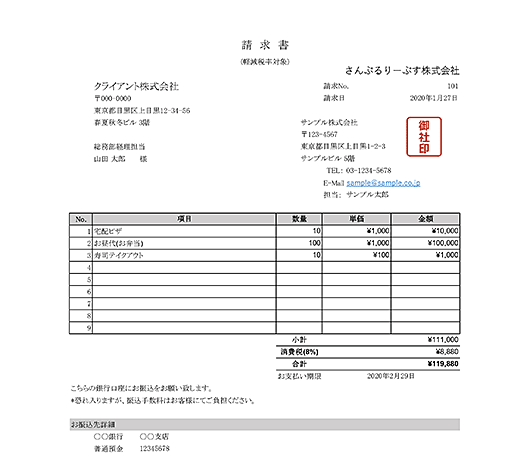

インボイス制度とは、取引先に対して消費税の税率と金額をより正確に伝えられるようにするために導入される制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」であり、2023年10月1日から導入が開始されます。インボイス制度の要件を満たしたインボイス(適格請求書)を売り手側が買い手側に発行します。消費税の仕入税額控除を受けるためには適格請求書を発行できる「適格請求書発行事業者」から請求書を受領する必要があります。適格請求書とは

適格請求書とは、インボイス制度で使用される様式の書類を指します。納品書や領収書・レシートといった書類についても、必要な情報が表記されているものは適格請求書として判断されます。適格請求書に必要な情報とは次の6つです。- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

- 適格請求書の交付を受ける事業者の⽒名又は名称

インボイス制度で領収書の書き方は変わる?

インボイス制度に対応した領主書を作成するには、記載条件を満たす必要があります。従来の作成方法では適格請求書とは認められない、ということになります。ここでは、領収書がインボイスとして認められるための記載事項について紹介します。領収書(適格請求書)を発行した事業者の氏名

領収書(適格請求書)を発行した事業者の氏名の項目では、事業者の氏名を明確に記載する必要があります。法人の場合は法人名、個人事業主の場合は個人名を記入します。また、複数店舗がある業態の場合は、正式な店舗名と登録番号を記載する必要があります。登録番号

インボイス制度の登録番号とは、適格請求書発行事業者になるための登録申請を行った業者が取得できる番号のことです。「T+13桁の番号」で構築されており、その番号を領収書に記載する必要があります。取引年⽉⽇

取引が行われた年月日を記載します。これまでに作成した領収書と同様に記載すれば問題ありません。取引内容

取引内容の欄に今回の取引内容を記載します。レシートには明細が記載されていますが、領収書には記載されていないことが多いため、但し書きなどで取引内容を記載しましょう。また、軽減税率対象の品目が存在する場合、取引内容がわかるように「※」などの記号を使用し、記載する必要があります。税率ごとに合計した取引金額

税率ごとに合計した合計の金額を「税込」もしくは「税抜」を揃えて記載します。税込の場合には標準税率10%と軽減税率8%をそれぞれ別で区分して価格を記載します。適⽤税率・税率ごとに区分した消費税額等

適用された消費税と適用税額を記載しましょう。その際、8%の軽減税率となっている税額と10%の税額を分けて記載します。適格請求書の交付を受ける事業者の氏名又は名称

自社が発行した適格請求書を受け取る取引先の名称を記載しましょう。インボイス制度では新たに「登録番号」、「適⽤税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要になる

上記で示したように、インボイス制度では新たに「登録番号」、「適⽤税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要になりました。ちなみに、この記載事項を満たしていれば、電子でも手書きでも問題ないとされています。インボイス制度における領収書の役割とは

インボイス制度の導入によって、領収書などの書類の書き方を改める必要が出てきました。ですが、そもそもインボイス制度による領収書にはどのような役割があるのでしょうか。ここでは、領収書の役割について紹介します。領収書は適格請求書の簡易書類として扱える

インボイス制度の概要を読むと、領収書やレシートは適格簡易請求書として扱うことができる書類になります。「簡易」と記載されている通り、通常の適格請求書よりも必要な内容が簡略化されているという特徴があります。インボイス制度で適格簡易請求書を発行できる事業者

インボイス制度で適格簡易請求書を交付できる業者として、以下の条件が設けられています。- ⼩売業

- 飲⾷店業

- 写真業

- 旅⾏業

- タクシー業

- 駐⾞場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)

- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業